媒体聚焦丨硬核科技赋能 西安眼得乐驱动医疗科技新质生产力

编者按:

近日,《西安日报》“西安尚新-探秘产业链上的新质生产力”专栏发表文章《生命科技奏响“西安强音” 书写健康中国“创新处方”》,报道了西安医疗科技产业以硬科技为核心驱动力,推动传统产业升级与新兴产业崛起的典型案例。

从实验室的潜心钻研到临床试验的稳步推进,西安眼得乐医疗科技有限公司以创新生物医用材料为核心,成功研发出国际领先的全新一代人工晶状体,打破技术垄断,填补行业空白。这不仅是企业自身创新实力的彰显,更是西安生物医药产业链不断完善、迈向高端化的生动例证。日前,记者走进西安眼得乐实地了解创新引领,加速科技成果转化和产业化发展的企业征程。

以下内容,摘自《西安日报》文章,记者李欣怡。

给眼睛“换镜头”

西安创新“点亮”光明未来

4月17日,西安市第一医院眼科诊室内,70多岁的患者陈建国(化名)轻轻揭开眼前的纱布,模糊多年的视野骤然清晰。“原来树叶的纹路可以看得这么清楚!”这位患白内障多年的老人难掩激动。

2007年确诊时,陈建国以为这只是“老年人该有的小毛病”,但随着视力逐年衰退,这位热爱读书看报的老人今年已看不清字,甚至在家里也得摸索着行走。今年4月中旬,他的右眼接受了白内障手术,通过植入西安眼得乐医疗科技有限公司自主研发的疏水性丙烯酸酯非球面人工晶状体,视力从0.2恢复至0.8,目前已稳定到1.0。

作为全球首位致盲性眼病,白内障困扰着我国许多中老年人。据西安市第一医院眼科主任医师马强介绍,人工晶状体植入术是目前临床治疗白内障唯一有效的方式:“如果把眼睛比作照相机,晶状体就是镜头,就像给相机换上全新镜头。现在我们给患者植入的人工晶状体,在暗光环境下的表现尤其突出,能帮助患者重获更清晰的视觉体验。”

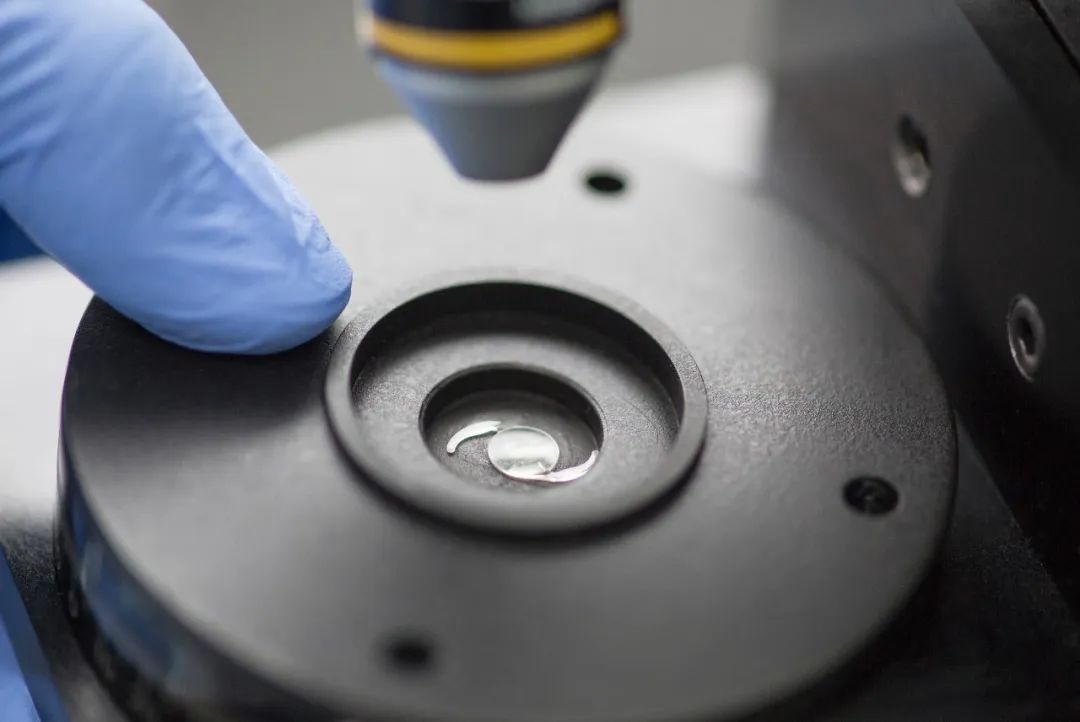

这枚仅有半个指甲盖大小的透明人工晶状体,凝聚着中国眼科医疗科技的创新突破。

疏水性丙烯酸酯人工晶状体

生物医用材料是人工晶状体等植入性医疗器械的基础,但国内许多高纯度生物医用材料长期依赖进口,能够从源头创新独立合成原材料的企业屈指可数。“就像造手机需要芯片,人工晶状体的核心在于生物医用材料。从材料合成、光学设计到生产工艺,我们实现了全链条自主创新。”在西安高新区草堂科技产业园内,眼得乐政府事务部总经理谢楠手捧企业自主研制的人工晶状体告诉记者。

在眼得乐的展示厅里,两代自主创新产品静静陈列:采用弱负球差光学设计的疏水性丙烯酸酯人工晶状体,通过独特模压工艺实现高标准批量生产,完全满足国产替代需求;全球最新一代的交联聚异丁烯人工晶状体则展现着中国智造的科技锋芒——6.5毫米光学面晶体可通过微创切口植入,有效解决眩光等有害光干扰,提升患者视觉质量。

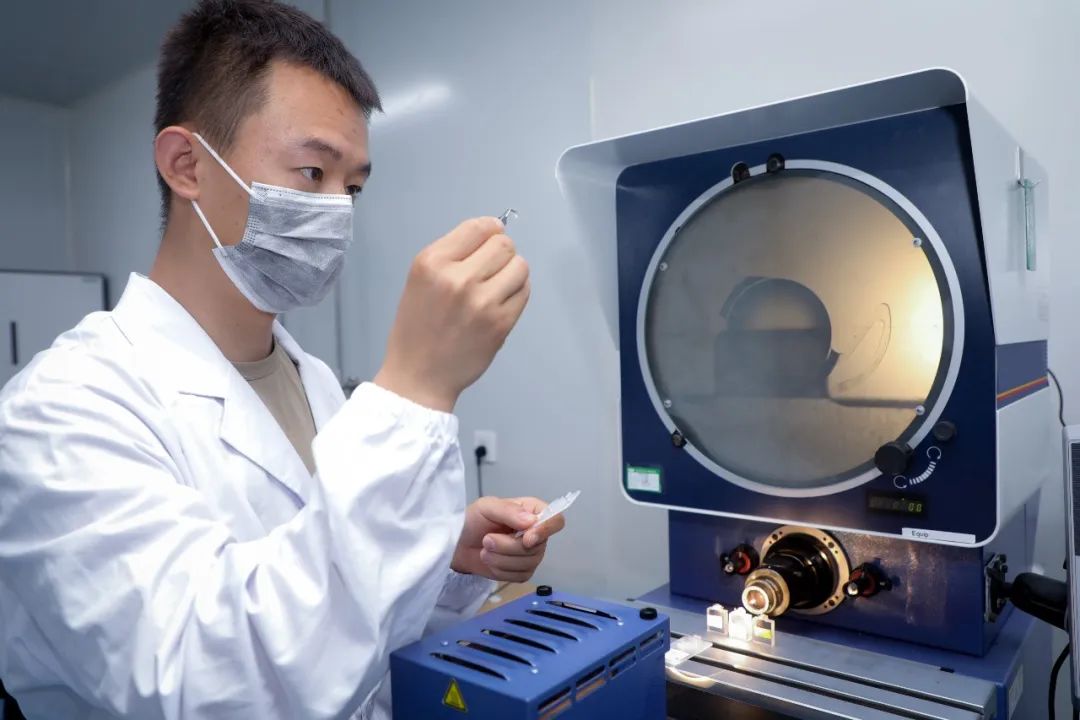

科研人员在测量人工晶状体尺寸

目前,人工晶状体材料已经历多次产品迭代,当前临床上使用最广泛的是疏水性丙烯酸酯,眼得乐不仅具备了当今主流疏水性丙烯酸酯材料的自主合成能力,还掌握了全球最新一代生物医用材料交联聚异丁烯的独家专利。

“自2015年落户西安高新区以来,眼得乐便一直以材料研发为关键突破口。”谢楠告诉记者,早在公司成立之前,眼得乐创始人郭光旭就购买到了交联聚异丁烯材料的发明专利。

但拥有一张专利证书还远远不够,想要把材料合成方法变成产品,并进行规模化生产,必须从一个个技术参数和上百次合成实验开始摸索试错。

经过不断探索,2022年,眼得乐牵头完成的国家重点研发计划项目通过验收,这标志着全球最新一代人工晶状体在西安研制成功,不仅打破了高端人工晶状体技术被欧美垄断的局面,还实现了我国高端人工晶状体产品的创新超越。

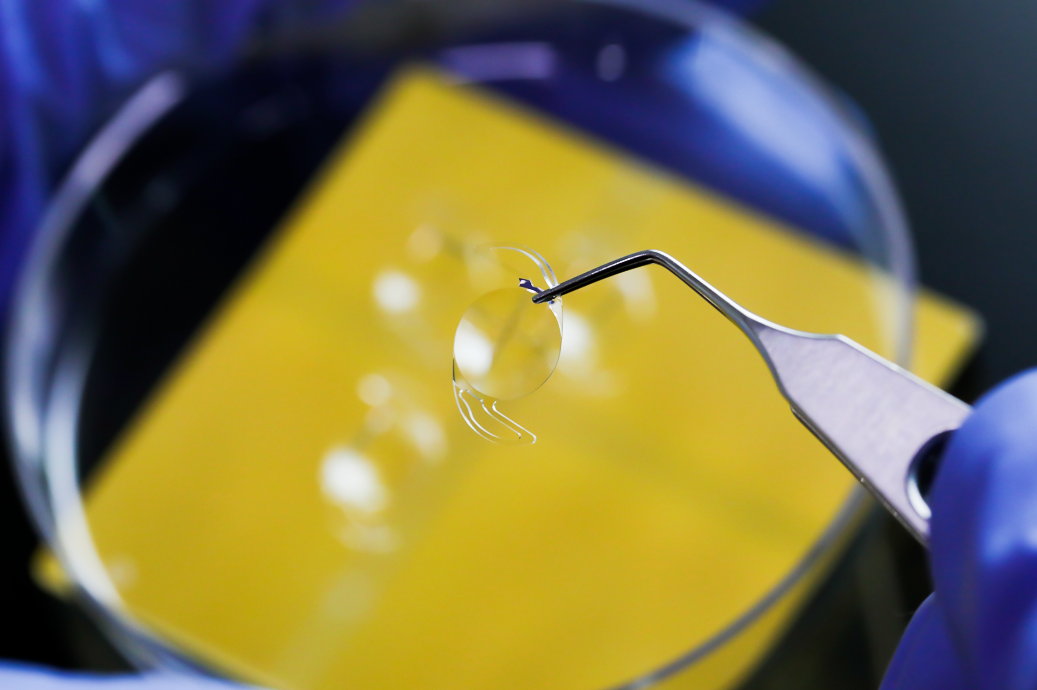

交联聚异丁烯人工晶状体

新一代交联聚异丁烯材料展现出革命性优势:分子结构均匀稳定,植入后不降解脆化;高弹性特质便于微小切口植入;兼具高折射率和低色散特性,既能减薄晶体厚度,又可减少视觉色差;生物相容性好,植入人体无炎症、无排异反应。

记者了解到,2023年底,交联聚异丁烯人工晶状体国内临床试验已顺利完成,预计未来不久即可在国内上市。目前,眼得乐已布局涵盖角膜塑形镜、青光眼引流管在内的10个在研产品,更值得期待的是,交联聚异丁烯材料还可拓展应用至肾科、骨科、心内科以及医美填充物等领域,将为我国高性能生物医用材料领域补上关键短板。